台大臨床OT已使用電子病歷超過一年,累積相當多的資料了

或許進行 data mining & 電子病歷改革的時間來臨了

若能長期累積資料,相關研究及臨床用途多元

以下先說明病歷記錄之各種用途:

臨床評估與病歷記錄是臨床人員例行且重要之任務。臨床評估可協助治療師掌握個案之個人及病情特性,以做為臨床推理、設定治療計畫以及呈現療效之依據。

臨床人員以及病人投入相當多的時間進行評估,若能有系統建構評估範疇以及定期評估架構,即能隨著時間累積大量資料。

病歷記錄如果有效累積,研究價值極高。相關研究題材如下:

在此補充病歷記錄於「其它(治療師專長之確認與發展)」之效用:

累積大量資料(如每位治療師200位個案)後,我們可依據治療師於不同療效指標(如 motor, balance, ADL 等)之成效排序治療師(如前3名),如此可確認治療師之專長(如 motor training 專家、ADL專家等),亦有助於治療師發展專長,使專家更專精。各單位可公告各種成效之專家排序,以利病患選擇。如此病人(家屬)與治療師皆大歡喜!!

以目前台大復健OT的電子病歷資料,具體可切入之主題包含:

1. 病人的動機及合作程度與ADL變化之關聯

2. 中風病人sensory function profile 及其與ADL及動作之關聯

3. 認知功能與ADL之關聯

4. ....

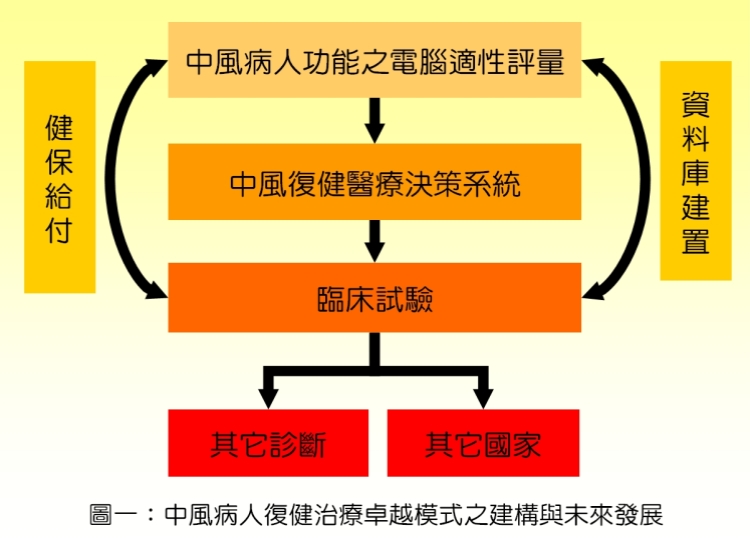

後續我可以寫一項研究計畫:「中風病人OT病歷內容提升計畫」

目的:改革中風病人OT病歷內容,以提升臨床效能

後續:從一個/個別單位,分頭/個別改革病歷,數年後再整合之。

主要想法與歷程如下:

目前病歷內容的改革,只能採取漸進方式,小幅度漸進修改之。我們難以大幅修改的主因是目前多數範疇(如認知,病人自陳結果等)欠缺適合國內中風病人的標準化評估工具。

若擬執行此計畫,我將邀請數個OT單位參與。各單位除了採用我建議的核心範疇(動作/行動/平衡/ADL等)及其評估工具,各單位可依據他們治療師的興趣,選擇特定範疇(如認知、IADL等下圖方形所示之範疇,或其它),提出擬測試之評估工具或自行發展之項目。我也會找專家給予建議,確認及測試後即成為第1改革版電子病歷,再於臨床執行施測。

因為參與單位所選擇之興趣範疇很可能不一,所以各單位第1版電子病歷,除了核心範疇統一之外,其餘略有不同。此策略之優點,除了考量治療師之興趣,也可避免大幅修改現有病歷所造成之負擔。

這些新提出的評估工具或項目經過臨床大量使用/測試(如300位個案)之後,除了可以發表一些研究成果,我們再分析其心理計量特性,以決定保留或修改項目。經過實證良好的評估工具或項目,則將成為第2改革版電子病歷內容,所有單位採用之。如此漸進修改,大量測試,再修改,再邀請其它OT單位加入,以闊展測試/驗證效能以及最終成效。

這些病歷改革以及預期成效能否實現,端賴臨床治療師之配合程度。所以研究者必須跟各單位治療師好好溝通,包含討論各單位所選擇之興趣範疇與評估項目的發展與測試。

病歷記錄分析,屬於次級資料分析 (secondary data analysis),至少具有3項限制:1. 誤差大,包含系統誤差(如範疇缺漏)及隨機誤差(如施測者眾、臨床評估時間有限造成誤差)。2. 難以確實執行定期評估。3. 遺漏值多。這些缺失需依賴治療師評估訓練以減低誤差,並且利用時間累積大量個案數以降低隨機誤差之影響。

Your comments are appreciated!